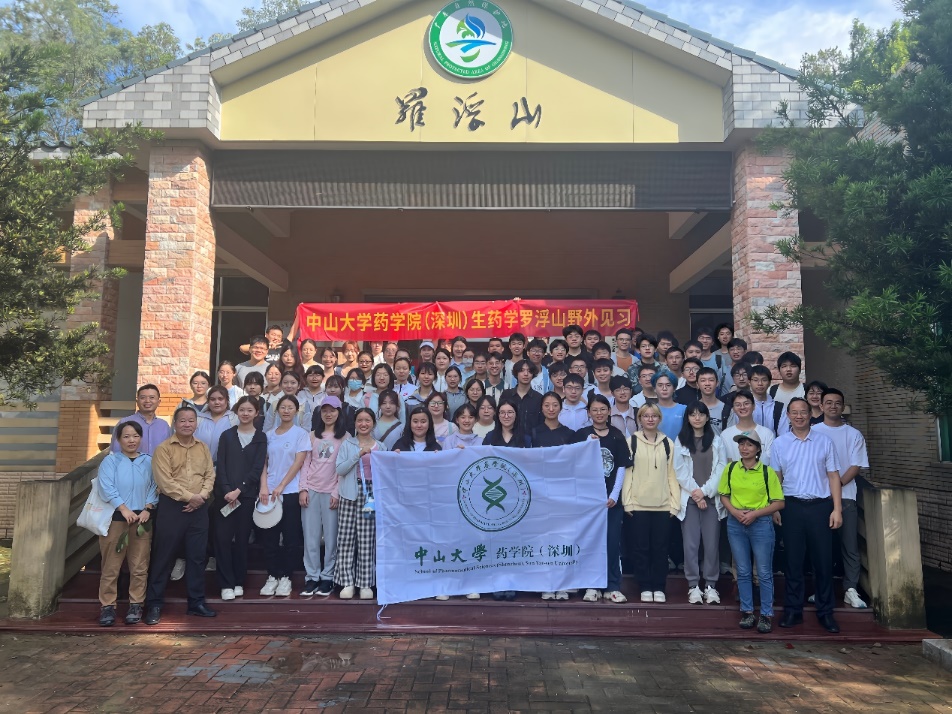

缘起生药,相约罗浮|药学院(深圳)2022级本科生开展生药学野外见习活动

一千年前,苏东坡被贬惠州,在游览罗浮山时写下“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”的佳句。

一千年后的今天,一群意气风发的青年——中山大学药学院(深圳)本科2022级的同学们,为增进对生药知识的理解,来到苏东坡为之折服的罗浮山,展开一场为期两天的生药探索之旅。

本次活动由药学院(深圳)杨兴伟副教授及三位特聘专家晁志教授、周天来老师、王文彩副教授分领四队,引导同学们走进绚烂的生药世界。

6月1日上午,全员抵达惠州。

中午11点,罗浮山野外见习启动仪式召开。谢智勇副院长和杨兴伟副教授的发言慷慨激昂,极大地鼓舞了同学们的士气。

谢智勇副院长和杨兴伟副教授动员发言

随后,周天来老师为同学们介绍了罗浮山中医院文化和常见中药材。酸杨桃可以治疗久咳,五爪金龙可以用来洗头发……随着周老师的生动讲授,一幅幅瑰丽的生药画卷鲜活地展现在我们眼前。同学们的探索欲和好奇心被彻底激发,迫不及待与罗浮山来一场美妙的邂逅。

周天来老师介绍

下午两点,同学们步行出发前往罗浮山景区。

学院为同学们配备了先进的耳机,老师们清晰明了的讲解在路上就已开始。马齿苋、车前草、海金沙……习以为常的小草在见习中成为课堂的老师,生药就在随处可见的身边。

大雨纷至,但浇灭不了同学们的热情。同学们或打起伞,或穿上学院事先准备好的雨衣,继续紧跟着老师,聆听生药的奥秘。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,彼时彼刻的同学们,似跨越千年时空,与苏东坡产生了心的连结。

到达罗浮山风景区,同学们在此见到了提取青蒿素的原植物——黄花蒿,一睹了两面针的真容,认识了“云海翻飞碧空下,白叶黄花裁锦绣”的玉叶金花。

葛洪博物馆里,一件件药材标本虽困于玻璃框之中,却让人感觉那么鲜活——清热燥湿、泻火解毒的黄连,清热解毒、凉风散热的忍冬(药名金银花),祛风解表、理气止痛的广防风——向一代又一代的人们讲述着植物与药的奥秘。

葛洪博物馆中标本

在这里同学们瞻仰了葛洪针灸时用过的针以及他的医药著作《肘后备急方》,了解了屠呦呦发现青蒿素的故事,深觉“高山仰止,景行行止”,药学人任重道远。

第二天上午,天公作美,阳光明媚,同学们前往罗浮山自然保护区实地采摘药材。和罗浮山景区不同,罗浮山自然保护区不对游客开放,因此更原始、更天然,药材的种类也更加丰富,买麻藤、山菅兰、使君子、广金钱草、苍白秤钩风……数不胜数。

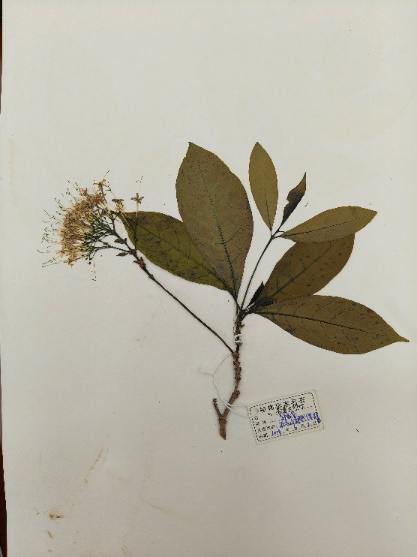

同学们记录的生药材

在老师的带领下,大家分工合作,有的用剪刀剪药材,有的用笔记下药材的名字,有的拿袋子装药材,齐心协力采集药材,这些药材将被拿去制作标本。

同学们互帮互助,采集药材

下午两点,晁志教授为大家讲解了药材标本制作的原理和方法,随后,同学们便开始操练起来。对于绝大多数同学来说,这是第一次制作药材标本,刚开始会有些不熟悉,但慢慢便掌握了方法和技巧。同一组的同学们互相配合,每一组都完成了二十多个药材标本的制作,成就感满满。标本制作完成后,学院贴心地为每个同学送来一碗清甜的豆花,既是对大家劳动的犒劳,也标志着这次罗浮山野外实习的圆满结束。

同学们正在合力制作药材标本

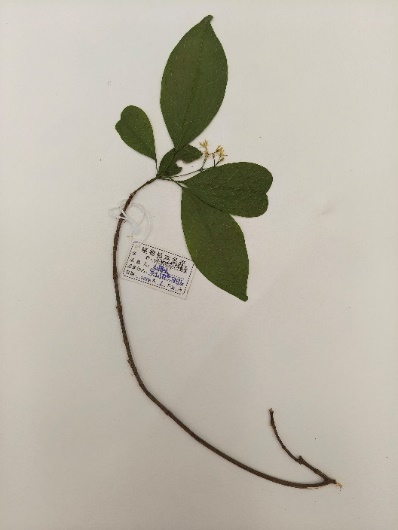

同学们制作的药材标本

神农尝百草以寻药治病,葛洪行医游历终成《肘后备急方》,这启示我们生药学从来都是一门注重实践的学科。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,这次的罗浮山野外实习正弥补了平日生药学理论学习的空缺,让同学们走进自然,走近生药,加深了同学们对生药的认识和了解,也让同学们初步掌握了制作药材标本的技术,感受到了中医药文化的深厚积淀。