JGG|中山大学王巧平教授课题组揭示导致果蝇甜味敏感性增加的神经分子机制

人和许多动物都本能偏好甜味,对甜味的感知影响进食选择从而影响机体能量代谢,甜味味觉失调可导致肥胖或者厌食症。机体的甜味敏感性存在个体差异且并不是固定的。甜味敏感性受环境和机体生理状态影响,研究显示食物可以改变机体甜味敏感性,摄入一段时间的低糖或无甜味食物可以增加人的甜味敏感性,在小鼠和果蝇身上也可以观测到同样的改变。但食物是如何改变机体甜味敏感性的,其背后的调控机制尚不十分明确。

中山大学药学院(深圳)王巧平教授课题组一直致力于研究甜味敏感性变化的神经分子调控机制。此前,该课题组研究了无甜味食物导致甜味敏感性增加的机制,发现甜味敏感性的增加不是由于饥饿或者机体代谢状态改变所引起的,而是与甜味神经元中的一些信号通路相关[1],但中枢中哪些神经元在其中发挥调控作用仍不清楚。在此基础上,2022年5月,王巧平教授课题组在Journal of Genetics and Genomics在线发表了题为“AMPK controls sucrose taste sensitization in Drosophila”的研究论文。该研究发现并验证了中枢神经系统中调节甜味敏感性增加的关键神经元和细胞因子,进一步揭示了大脑如何调节食物所诱导的甜味味觉变化。

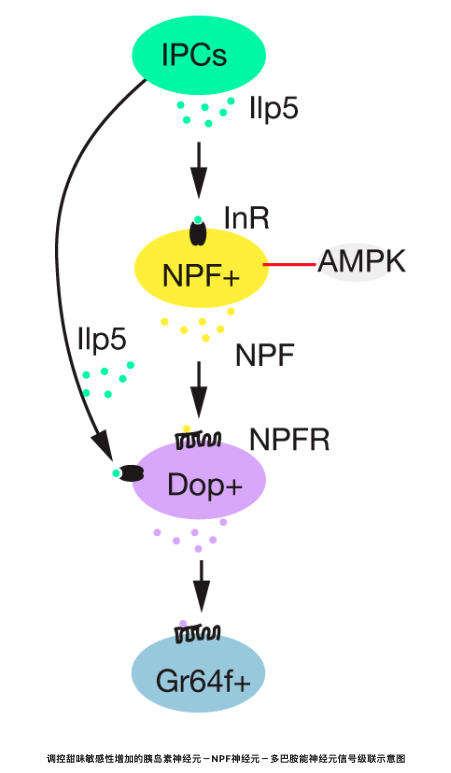

为了弄清楚无甜味食物如何通过影响中枢神经系统来诱导机体甜味敏感性增加,该研究分别提取了经无甜味食物和普通食物处理的果蝇的头部,进行了蛋白质组学分析。结果显示无甜味食物显著上调了胰岛素信号通路和NPF信号通路的相关蛋白表达水平,随后经甜味敏感性测试实验证实了这两条通路是调控甜味敏感性增加的必要信号通路,其中包括胰岛素生成神经元、多巴胺能神经元和NPF神经元。重要的是,研究证明了5'AMP激活蛋白激酶(AMPK),一种关键的细胞内能量传感器,仅在NPF神经元中发挥了调控甜味敏感性增加的作用,这还体现了NPF神经元在感知能量状态中的作用,提供了机体甜味感知与能量识别相关的神经分子证据。综上,该研究发现了大脑中调控食物引起的甜味敏感性增加的神经元信号级联通路,为甜味味觉的神经分子调控机制研究提供了理论基础。

调控甜味敏感性增加的胰岛素神经元-神经肽F神经元-多巴胺能神经元信号级联示意图

该研究所属单位为中山大学,硕士生胡芸,刘芷瑛为论文的共同第一作者,王巧平教授为该论文通讯作者。相关工作得到广东省自然科学基金杰出青年项目,国家自然科学基金和深圳市科创委面上基金等资助。

引用本文:Yun Hu#, Zhi-Ying Liu#, Sha-Sha Li, An-Qi Li, Qiao-Ping Wang (2022). AMPK controls sucrose taste sensitization in Drosophila. Journal of Genetics and Genomics.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jgg.2022.04.015

参考文献:

[1] Wang QP#, Lin YQ, Lai ML, Su Z, Oyston LJ, Clark T, Park SJ, Khuong TM, Lau MT, Shenton V, Shi YC, James DE, Ja WW, Herzog H, Simpson SJ, Neely GG#.PGC1α Controls Sucrose Taste Sensitization in Drosophila. Cell Rep. 2020 Apr 7;31(1):107480. doi: 10.1016/j.celrep.2020.03.044.